A Arte do Estilo,

Bráulio Tavares

Uma vez, numa dessas oficinas literárias que faço de vez em quando, um aluno trouxe um conto bacana. Tinha uma boa idéia de enredo, mas o acabamento ainda era meio hesitante. Comentei isso com ele, e ele concordou.

– Eu acho a idéia melhor do que o estilo – disse ele. – Mas

onde é que a gente vai buscar estilo? Enfeitando as frases?

Essa é uma questão delicada, porque para muitos leitores

“estilo” é sinônimo de efeito. Talvez seja uma influência dos locutores de

futebol da TV. Toda vez que um jogador faz uma posição de corpo meio caprichada

e bate na bola de maneira acintosa, “self-conscious”, meio exibicionista, o

locutor diz que ele “bateu com estilo”.

Neymar é um bom estiloso, neste sentido. Romário também,

e Maradona. Já artilheiros como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não são. Batem

com perfeição, mas na medida exata do necessário, e parte do seu talento talvez

esteja nesta percepção instintiva. Sabem numa fração de segundo a força exata,

a colocação precisa, o mínimo volteio necessário do corpo para botar a bola no

ponto ideal.

É a arte do não exagerar, não caprichar, não estilizar.

“Estilo”, no futebol, é quando o cara quer mostrar 130% de talento num chute.

Transposto para a literatura, estilo (neste sentido, que

vou logo dizendo que é equivocado) é visto como sendo uma beirada

contínua de excesso que o escritor vai espalhando ao longo da frase. Me parece

um erro.

A definição de estilo que eu uso atualmente é: “Maneira

pessoal de escrever onde estão trançadas as qualidades e as limitações de um

autor”. O estilo é o resultado não só do que o cara sabe fazer muito bem, mas

do que ele não consegue fazer direito, e por isso precisa dar uma volta extra

para chegar no mesmo ponto.

Ninguém no mundo tem o mesmo conjunto de qualidades e de

limitações, por isso não existem dois grandes autores com estilos iguais. Só os

medíocres se parecem, porque no gráfico deles tudo tende ao horizontal.

Voltando à Oficina: falei para o aluno que talvez ele

pudesse enriquecer o estilo dele lendo alguns autores. “Quem você lê, quando

quer se inspirar?,” perguntei. Ele respondeu:

– Ultimamente eu tenho lido Edgar Poe, Jorge Luís Borges,

Roberto Bolaño...

Eu maldo que ele só disse isso porque conhecia este blog

e deve saber que eu gosto de todos três. Falei:

– Pois eu vou te passar um dever de casa para os próximos

12 meses. Você vai ler a Antologia

Poética de Vinicius de Morais, a Invenção

de Orfeu de Jorge de Lima, e qualquer livro de Cecília Meireles.

Por que falei isto? Primeiro, porque a prosa dele não

tinha absolutamente nada de Borges, nada de Edgar Allan Poe. O que é uma coisa

ótima, porque são dois autores cujo modo de escrever se entranha de tal forma

na cabeça de um leitor constante (eu que o diga) que acabam causando mais mal

do que bem.

E segundo porque os contos dele eram Roberto Bolaño puro,

no sentido de que a maioria dos textos de Bolaño são textos sem pretensão de

beleza, de “exuberância verbal”. Bolaño, ou pelo menos o Bolaño dos quatro ou

cinco livros que li, escreve com rapidez e limpidez admiráveis. Mas é uma

limpidez conseguida ao longo de décadas. Uma limpeza de quem foi se livrando de

lastro ao longo da escalada e chega ao topo da montanha com um binóculo e uma

mochilinha com propulsores a jato.

Faltava ao jovem contista um pouco de enfrentamento

verbal, e esse enfrentamento verbal ele talvez conseguisse lendo poesia.

Talvez. A gente receita essas coisas mas não pode garantir o resultado. Porque

a prosa de cada autor ressoa de maneira diferente no cérebro de cada leitor.

Resumindo: se você é contista ou romancista, aconselho

que leia mais poesia. Mas não é ler por obrigação, é ler gostando. É ler estudando como os efeitos foram obtidos,

como aquelas palavras foram pensadas, por que aquelas palavras e não outras.

A maior parte dos prosadores acha que se a história for

boa, as frases não precisam ter ritmo, não precisam ter sonoridade balanceada.

Precisam sim, e esta é a parte mais difícil. Idéia boa todo mundo tem. Todo

coquetel que eu vou alguém me chega com uma idéia boa para um conto. Mas, e as

palavras, autoridade? Que palavras você vai escolher pra passar essa boa idéia

adiante?

Reversamente, quando um poeta me pede recomendações de

leitura, eu sugiro que leia um romance clássico, leia um Jorge Amado, um

Balzac, um Somerset Maugham. Por que? Porque muitos poetas estão no extremo

oposto do que discuto aqui: têm as palavras, têm o eu lírico, têm a

“melodiosidade”, têm o domínio da cadência, mas falta-lhes assunto, falta vastidão

de sentimento, falta verdade coletiva. Ficam versejando sobre o reflexo do sol

numa nuvem, e a coisa não sai disso.

Numa edição recente do ótimo jornal Cândido, da Biblioteca Pública do Paraná, Sérgio Sant’Anna, um dos

mestres que minha geração de contistas mais estudou, comenta, a propósito do

constante diálogo de sua ficção com as artes plásticas:

Sempre me interessei por novos processos, e transformar o visual

artístico em palavras me parece o melhor dos mundos. Se eu construir um livro

que tenha como inspiração a própria literatura, vejo um grande risco de

contaminação, até de certo plágio. Você pode se deixar levar demais pelo outro

autor. Inspirando-me nas artes plásticas e no teatro, eu não corro esse perigo.

Porque o que eu farei nunca será o que eles fazem.

Escritores inspirados e desafiados pelas artes plásticas

têm esse misto de liberdade e impossibilidade: criar com palavras algo que lhes

estará vedado para sempre, porque consiste em imagens. E essa impossibilidade

(essa limitação) fará desenvolver seu estilo.

Leia-se uma boa parte da obra de Osman Lins, de Georges

Perec, de Angela Carter, de Julio Cortázar, de Ariano Suassuna, de J. G.

Ballard, de Umberto Eco, de Vladimir Nabokov, de Karen Blixen... São escritores

com imensa fascinação pelo visual, pelo plástico, autores capazes de longas

descrições pictóricas que jamais equivalerão a uma imagem – daí sua riqueza

estilística, como compensação de uma limitação.

Não só a imagem, claro – só para não ampliar ainda mais

essa lista já grande, vamos pensar na influência que a música exerce na prosa

de Cortázar, de Ariano, de Osman Lins.

Trazidas para a prosa, essas influências “estrangeiras”,

a pintura, a música, o teatro, enriquecem a prosa porque a colocam diante de

uma tarefa, basicamente, de tradução. E tradução nunca é igual.

Dois escritores que leiam muito Jorge Luís Borges

escreverão de um jeito parecido. Dois escritores que ouçam muito Mozart (ou

Pixinguinha) podem até achar que estão reproduzindo na sua prosa certos efeitos

formais ou estruturais do que ouvem: mas os resultados serão diferentes. Em

cada um, a síntese pessoal produz um estilo diferente.

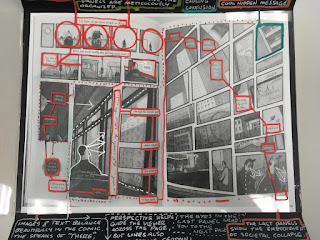

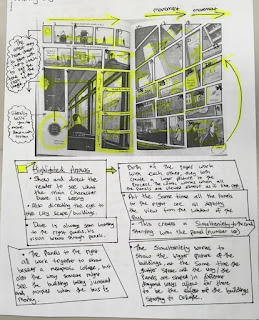

Imagens: a 1a foto perdi a referência. a 2a é um cavaleiro cruzando o lago Baikal congelado.